전설적인 작가의 이런 위대한 작품에 별점을 다는 것 자체가 민망한 일처럼 느껴진다. 동시에 이런 유명한 작품을 읽고 감상을 적는다는 것 역시 무모한 짓일 테고. 그렇긴 해도 짧게 글로 남기려 한다. 작품을 읽은 흔적을 남겨야겠기에. 적어도 나에겐 의미가 있는 일이므로.

이 책이 세상에 나온 후로 어언 60여 년이 흘렀고(62년 출간), 이야기는 훨씬 전의 시대를 다루는 지라 책을 손에 들면서 돌아가신 할머니가 앞마당에 묻어둔 장독 뚜껑을 여는 느낌을 각오하긴 했다. 하지만 웬걸. ‘낡은’ 느낌보다 장독 안에서 잘 익은 장이나 잘 삭힌 젓갈 같은 느낌이 났다. 세월을 거쳐서 오히려 생생해진 날것의 맛이랄까.

그 시대 사람들도 지금의 사람들과 과연 많이 달랐을까 싶다. 현재의 우리가 누리는 여러 문명의 이기들로 대변되는 넘치다 싶은 물질적 풍요를 제외한다면 오욕칠정에 시달리는 인간적인 본질은 시대와 환경을 막론하고 여지없이 같을 것이다. 어쩌면 선사시대 사람들도 마찬가지였겠지. 이 작품이 주는 재미와 감동, 정서적인 경험 등은 시대를 불문한다는 생각이 든다. 여전히 재미있고 여전히 충격적이며 요즘의 그 어떤 소설보다 긴 여운을 남긴다. 시대의 차이에도 불구하고 그 안의 ‘인간’이 생생한 덕이라 하겠다.

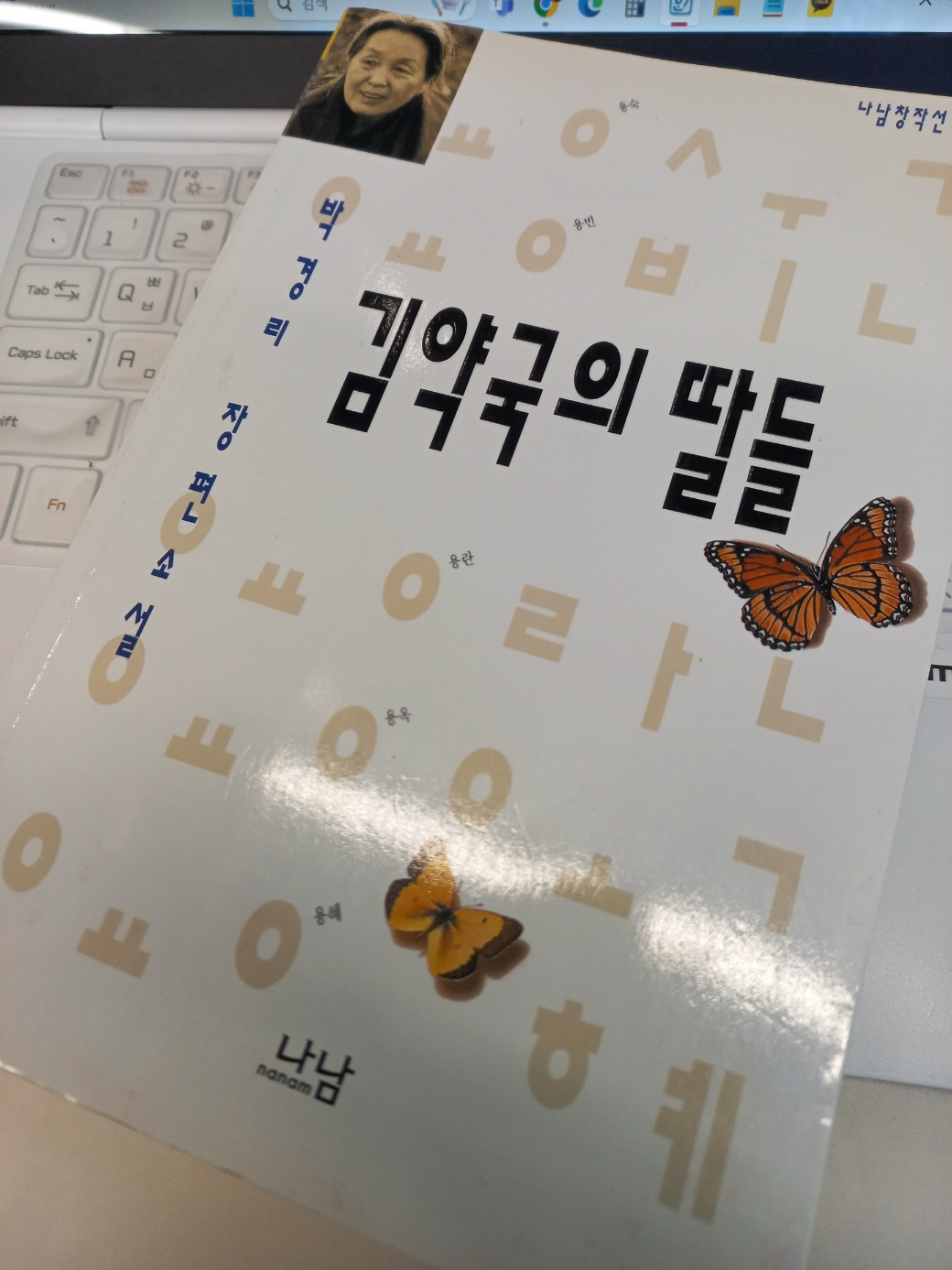

김약국 집 다섯 딸들 중에 (소설 속에서) 유일하게 생존하는 인물들은 ‘용숙’과 ‘용빈’, ‘용혜’라는 사실이 흥미롭다. 용숙은 남부럽지 않은 재력을 갖추었고 용빈과 용혜는 집안에서 유일하게 ‘분필밥’을 먹은 자들이다. 시대가 시대이니 만큼 여자들은 남자들을 위해 소비되는 존재였다. 작가는 여성들이 스스로 존재하기 위해(삶이라는 바다에서 살아남기 위해) 경제적인 능력과 지적인 능력을 강조하는 것처럼 보인다.

두 번 영상화되었다. 출간 이듬해에 만든 영화는 못 봤고 2000년 어디쯤 만들어진 TV시리즈는 어렴풋이 기억이 난다. 아마도 안방극장을 위해 ‘순한맛’으로 각색을 거친, 시대극+(모성찬양)가족극 장르였던 드라마와는 느낌이 확연히 다르다. 어둡고 비극적이며 여기저기 불행의 흔적이 주렁주렁 달렸다. 배경이 되는 시대의 암울함과 참혹함이 김약국의 집안으로 고스란히 옮겨온 느낌이다. 작가는 어떤 감정적인 치우침 없이 인물들의 불행을 기계적으로 읊어내려간다. 한 사건에 매달리지 않고 한 번 치고 바로 빠진다. 전체적으로 차갑고 냉정한 투라 그들의 비극이 더욱 처절하게 느껴진다.

‘이야기’, 혹은 ‘소설’이 갖는 위대함, 기능, 능력을 최대로 경험할 수 있는 작품이라는 생각이 든다. 먼 미래에, 요즘 독자들의 입에 거론되는 작가, 혹은 작품들 중, 누가, 혹은 어느 작품이 살아남을지 궁금해진다.

'꽃을 읽기_책' 카테고리의 다른 글

| 같았다_백가흠 (0) | 2024.08.22 |

|---|---|

| 파인애플 스트리트_제니 잭슨 (2) | 2024.08.21 |

| 밤의 행방_안보윤 (1) | 2024.08.20 |

| 테레사의 오리무중_박지영 (0) | 2024.08.20 |

| 쓰게 될 것_최진영 (1) | 2024.08.16 |